Система учета научной деятельности (ASSA) |

|

Лаборатория генетики и эволюции бобовых растений (т.02)Отделение генетики растений

Научные результаты Сотрудники О Подразделении 1. Основное направление фундаментальных и фундаментально-ориентированных исследований

2. Задачи, решаемые в настоящее время в рамках базового бюджетного проекта Приоритетное направление VI.53. Общая генетика. Программа VI.53.1. Генетические основы эволюции и селекции: механизмы изменчивости, генетическое разнообразие и методы создания нового исходного материала для генетико-селекционных исследований. Координнатор: Академик В.К. Шумный Проект VI.53.1.4.: Генетический контроль механизмов несовместимости между растениями разных таксонов и их адаптации к неблагоприятным условиям среды. Координнатор: Першина Л. А., д.б.н., проф. 2013-2015 гг. Задача лаборатории (блок 2): Генетический анализ репродуктивных барьеров между видами рода Pisum; изучение роли ядерно-цитоплазматического конфликта и отдельных ядерных генов, контролирующих несовместимость ядра и пластид, в проявлении этих барьеров Приоритетное направление VI.53: Общая генетика Программа VI.53.1.: Генетические основы эволюции и селекции: механизмы изменчивости, генетическое разнообразие и методы создания нового исходного материала для генетико-селекционных исследований Проект: VI.53.1.1. Генетическое разнообразие возделываемых растений как основа эволюции и селекции (Координнатор: чл.-корр. РАСХН Гончаров Н.П.) Задача лаборатории (Блок Б). В решении актуальной биологической проблемы – повышения эффективности использования молекулярного азота атмосферы в сельском хозяйстве, необходимо усовершенствовать методы селекции бобовых растений на повышение эффективности бобово-ризобиального симбиоза. Цели: 1) Разработать новые генетические модели с сочетанием разных sym-генов в одном генотипе макросимбионта и выявить возможности использования их в селекции; 2) Изучить физиолого-биохимические особенности и возможности использования в селекции суперклубеньковых и гиперклубеньковых симбиотических мутантов гороха, маркированных нами рецессивными генами nod3 и nod4 и доминантным геном Nod5.

3. Прикладные разработки Ведутся активные исследования по разработке эффективных методов использования индуцированных симбиотических мутантов гороха (Pisum sativum L) в селекции на повышение нодуляции и активности азотфиксации. Разработан метод рекуррентной селекции, основанный на сочетании в одном генотипе разных аллелей разных симбиотических генов – супернодуляции nod3 и гипернодуляции Nod5. Впервые проведена оценка районированных сортов гороха, созданных в СИБНИИСХ (г. Омск) по активности азотфиксации. Результаты будут использованы в селекции гороха на повышение азотфиксации и накоплению азота в почве.

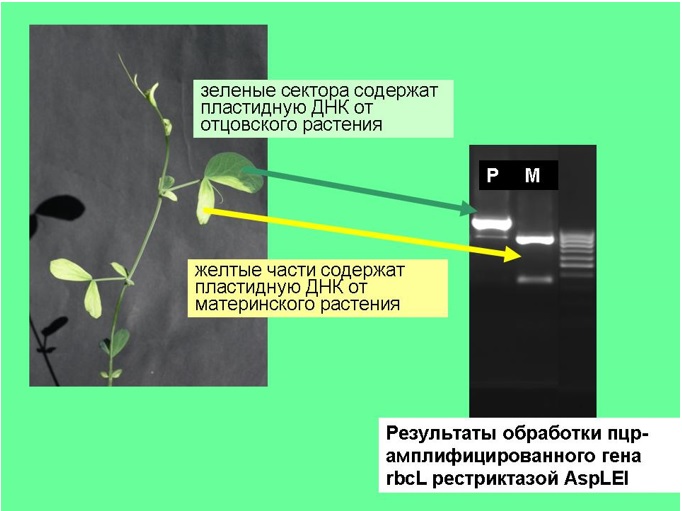

4. Иллюстрированное описание лучших результатов, полученных подразделением за последние 5 лет У посевного гороха обнаружен феномен ядерно-цитоплазматической несовместимости. При скрещивании дикорастущего образца ВИР320 (Pisum sativum subsp. elatius) в качестве материнского родителя с культурными формами гороха, гибриды первого поколения отличаются нарушенной хлорофилльной пигментацией, затрагивающей отдельные клоны клеток, редукцией листовых пластинок и прилистников, усиленным ветвлением, резко сниженной плодовитостью. Гибриды от скрещиваний в обратном направлении нормальны. Обнаружено, что проявления конфликта преодолеваются при неканоническом двуродительском наследовании пластид, причем зеленые сектора содержат отцовские пластиды, что свидетельствует о наличии конфликта между ядерным геномом и пластидным (Рис. 1). Установлено, что данный конфликт определяется по модели доминантной комплементации двумя несцепленными ядерными локусами, обозначенными Scs1 и Scs2: аномальный фенотип проявляется при наличии «культурного» аллеля в каждом из двух локусов. В отношении фертильности пыльцы эти локусы являются полимерными: наличие «культурного» аллеля в любом из них снижает фертильность пыльцы гибридов на 50-60%. В сочетании с цитоплазмой от ВИР320 «культурный аллель» Scs1 является спорофитной и гаметофитной леталью, а «культурный» аллель Scs2 - гаметофитной детрименталью. Scs1 картирован в группе сцепления III между генами PhlC и sym7, а ген Scs2 – в группе сцепления V между генами gp и Met2. В скрещиваниях других представителей рода горох, принадлежащих к видам Pisum fulvum, P. abyssinucum и подвиду P. s. subsp. elatius, также наблюдаются проявления ядерно-цитоплазматической несовместимости, в основном связанные с эффектом аллелей гена Scs1 и проявляющиеся в виде сниженной семенной продуктивности и фертильности пыльцы. Высокопроизводительное секвенирование на платформе Ion Torrent полного пластидного генома у нескольких представителей рода Pisum указывает на пластидный ген AccD, кодирующий одну из субъединиц фермента ацетил-коА-карбоксилазы, играющего важную роль в биосинтезе жирных кислот, в качестве наиболее вероятного участника изучаемого конфликта со стороны цитоплазмы.

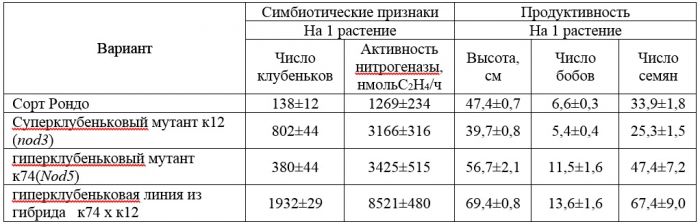

Рисунок 1. Мозаичный хлороз гибрида первого поколения от скрещивавния ВИР320 с культурным горохом и CAPS-анализ пластидного гена RbcL из секторов листа: хлоротичного (материнский аллель) и зеленого (гетероплазмия с преобладанием отцовского аллеля).

Анализ встречаемости аллелей трех диморфных молекулярных маркеров из разных клеточных геномов у представителей рода горох (Pisum L.) выявил в каждом из них аллель, предковый для рода, и производный аллель, характерный для культурного гороха (Pisum sativum subsp. sativum). Мутационный переход между этими аллелями произошел внутри вида посевной горох (Pisum sativum) до его доместикации, поскольку все сочетания аллелей - предковое, производное и промежуточные - выявлены среди его дикорастущих представителей (Pisum sativum subsp. elatius s. l.). Географическое распространение аллелей свидетельствует о том, что вид возник в Восточном Средиземноморье, откуда распространился в Западное Средиземноморье, где возникли производные аллели и до сих пор распространены промежуточные сочетания аллелей. Носители производных аллелей заняли Северо-Восточное Средиземноморье, включая Причерноморье, встретились с носителями диких аллелей в Малой Азии и дали начало культурному гороху. Гистон Н1 – важный компонент хроматина эукариот, взаимодействующий со специфическими генными регуляторами и тем самым составляющий часть молекулярной среды, в которой происходит экспрессия любого гена. Изменения молекулы Н1 могут влиять на дифференциальную экспрессию многих генов и, следовательно, на многие признаки фенотипа. У бобовых растений выявлен высокий уровень внутривидового полиморфизма по гистону Н1. Используя изогенные линии гороха, чины и чечевицы в качестве модели, было продемонстрировано влияние замещения аллельных вариантов Н1 на многие количественные признаки. Высокий уровень изменчивости С-терминального домена гистона Н1 позволил провести реконструкцию филогенетических отношений в роде горох (Pisum L.) на основе первичной структуры гена, кодирующего один из его субтипов. С другой стороны, филогенетический сигнал не выявляется у гена, кодирующего уникальный субтип гистона Н1, экспрессирующийся только в делящихся клетках гороха, по всей видимости вследствие серьезных адаптивных ограничений на его изменчивость. В то же время у насекомых, для которых неаллельная гетерогенность гистона Н1 малохарактерна, а эволюционная изменчивость гена гистона Н1, как было показано ранее работами лаборатории, имеет значимую адаптивную составляющую, уровень этой изменчивости оказался достаточно высоким – примерно вдвое ниже чем у популярного в филогенетических исследованиях митохондриального гена COI. Это делает гены гистона Н1 перспективными филогенетическими маркерами. Повышение эффективности бобово-ризобиального симбиоза как источника экономически дешевого азота из атмосферы – актуальная задача современной биологии. Селекцию на повышение азотфиксации можно вести на уровне макросимбионта – путем создания генотипов бобовых растений, отличающихся высокой урожайностью, активной нодуляцией и азотфиксацией. С применением метода экспериментального мутагенеза под руководством проф. д.б.н. К.К. Сидоровой индуцированы симбиотические мутанты гороха по генам супернодуляции и гипернодуляции (рис. 2.). Суперклубеньковый мутант к301, индуцированный из сорта Рамонский 77 и аллельный гену nod4, характеризуется обильной нодуляцией: клубеньки мелкие, формируются по всему корню в течение всей вегетации, активность азотфиксации высокая, стебель фасциированный. Суперклубеньковый мутант к12, аллельный гену nod3, индуцированный из сорта Рондо, также имеет обильную нодуляцию и высокую азотфиксацию, стебель компактный. Из сорта Рондо индуцирован мутант к74, несущий доминантный аллель гена Nod5, характеризующийя гипернодуляцией – клубеньки крупные, расположены в основном в верхней части корня, активность азотфиксации высокая, продуктивность семян превышает таковую у исходного сорта. Доминантный ген Nod5 впервые был обнаружен нами у стародавнего сорта гороха Торсдаг.

С использованием индуцированного из сорта гороха Рамонский 77 суперклубенькового мутанта к301 (nod4) и сорта Торсдаг, маркированного геном Nod5, разработан метод рекуррентной селекции на повышение азотфиксации при хорошей урожайности. Метод основан на объединении в одном генотипе разных аллелей разных генов. Метод подтвержден в опытах с симбиотическими мутантами из сорта Рондо (табл. 1) и кормовыми сортами гороха Дружная и Новосибирская 1. Таблица 1. Симбиотические признаки и продуктивность у суперклубенькового и гиперклубенькового мутантов гороха.

У местных эндемичных форм из Египта, Сирии, Палестины, Афганистана были изучены симбиотические признаки, а также проведены скрещивания с рекуррентной линией, маркированной геном супернодуляции (nod4). Лучшие результаты по оценке рекуррентных линий получены в опыте с эндемичной формой из Египта.

5. Задачи, планируемые на перспективу

Булгакова Вера Сергеевна [старший научный сотрудник] Власова Елена Юрьевна [инженер 1 категории] Вшивцева Екатерина Ивановна [лаборант] Гляненко Маргарита Николаевна [ведущий инженер] Коржавина Татьяна Викторовна [старший лаборант] Черная Галина Дмитриевна [старший лаборант] Бывшие сотрудникиАлександрова Инна АлександровнаБелышева Нина Васильевна Иванова Диана Евгеньевна Кривопалов Денис Викторович Майстренко Галина Григорьевна Мглинец Анатолий Васильевич Мищенко Татьяна Михайловна Огунлейе Адейинка Титус Ромкина Людмила Петровна Сидорова Клавдия Кузьминична Соловьев Владимир Игоревич Выберите слайдером нужный промежуток, и список ниже будет содержать записи только нужного периода: 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Публикации Монографии Конференции Гранты Научное руководство Учебные курсы

|

| 2025 | Erratum: OLEG E. KOSTERIN, VLADIMIR V. ONISHKO, ELENA V. ILYINA, GENNADY Y. CHEPURNOV & ALEXANDER G. BLINOV (2024) The genus Coenagrion Kirby, 1890 (Odonata: Coenagrionidae) in the Russian part of the Caucasus. Zootaxa, 5471 (2): 151–190 Kosterin O.E., Onishko V.V., Ilyina E.V., Chepurnov G.Y., Blinov A.G. ZOOTAXA, 2025, Vol. 5569, Issue 3, pp. 594-596 |

| Multiple origin of organellar genomes of cultivated pea (Pisum sativum L. subsp. sativum) Bulgakova V.S., Shatskaya N.V., Kosterin O.E., Vasiliev G.V. Plant Gene, 2025, Vol. 42, 100492 |

|

| Molecular phylogenetic analysis of the family Macromiidae (Odonata) worldwide based on a mitochondrial and two nuclear markers, with a short overview of its taxonomic history Kosterin O.E., Vierstraete A., Schneider T., Kompier T., Hu F.-S., Everett L. jr., Makbun N., Onishko V.V., Papazian M., Dumont H.J. ZOOTAXA, 2025, Vol. 5620, Iss. 4. P. 501-545. |

|

| Taxonomic reconsideration of Lestes dorothea Fraser, 1924, L. decipiens Kirby, 1893, bona species, L. praecellens Lieftinck, 1937 and L. praemorsus Hagen in Selys, 1862 (Odonata, Lestidae) Hopkins P., Kosterin O.E., Phan Q.T., Keetapithchayakul T.S. ZOOTAXA, 2025, Vol. 5642. Iss. 5. P. 451-475 |

|

| Molecular phylogenetic analysis of the family Chlorogomphidae (Odonata, Anisoptera) Schneider, T, Vierstraete A., Kosterin O.E., Ikemeyer D., Hu F.-S., Kompier T., Dumont H. J. INVERTEBR SYST, 2025, Vol. 39: IS25016 |

|

| 2024 | Находки в чужеродной флоре Новосибриской области Зыкова Е.Ю., Шауло Д.Н., Панкова Т.В., Кострин О.Э. Turczaninowia, 2024, Т. 27, С. 52–59. |

| First records of Apatura ilia ([Denis & Schiffermüller], 1775) and Limenitis camilla (Linnaeus, 1764) in West Siberia Knyazev S.A., Saikina S.M., Teploukhov V.Y., Sitnikov P.S., Galich D.E., Kosterin O.E. Acta Biologica Sibirica, 2024, Vol. 10, P. 107-116 |

|

| First data on dragonflies (Odonata) of Dagestan highlands, Russia Ilyina E.V., Kosterin O.E., Onishko V.V. Евразиатский энтомологический журнал, 2024, Vol. 23, Iss. 1, P. 1-17 |

|

| Lectotypification of Macromia pyramidalis Martin, 1907 (Odonata: Macromiidae) and its nomenclatural consequences Kosterin O.E., Delflosse E. ZOOTAXA, 2024, Vol. 5447, Issue 1, P. 145-150 |

|

| The genus Coenagrion Kirby, 1890 (Odonata: Coenagrionidae) in the Russian part of the Caucasus OLEG E. KOSTERIN, VLADIMIR V. ONISHKO, ELENA V. ILYINA, GRIGORY YU. CHEPURNOV, ALEXANDER G. BLINOV ZOOTAXA, 2024, 2024. – Т. 5471. – №. 2. – С. 151-190. |

|

| Molecular Phylogeny of the Family Cordulegastridae (Odonata) Worldwide Schneider T., Vierstraete A., Kosterin O.E., Ikemeyer D., Hu F.-S., Novelo-Gutiérrez R., Kompier T., Everett L.Jr., Müller O., Dumont H.J. Insects, 2024, Vol. 2024. Issue 15, paper 622 |

|

| Designation of the lectotype of Somatochlora sahlbergi Trybom, 1889 (Odonata: Corduliidae) von Euler F., Kosterin O.E. ODONATOLOGICA, 2024, Vol. 52, Iss. 3/4, p. 439-445 |

|

| Plusiodonta casta (Butler, 1878) (Lepidoptera, Erebidae, Calpinae) found in West Sayan (Central Siberia, Russia) Kosterin O.E., Knyazev S.A. Acta Biologica Sibirica, 2024, Vol. 10, p. 1727-1732 |

|

| Polygala amarella (Polygalaceae) – новый вид для

флоры Сибири Костерин О.Э., Майоров С.Р. Бюллетень МОИП. Отдел биологический, 2024, Т. 129. Вып. 6. С. 77–79 |

|

| 2023 | New insights into plastid and mitochondria evolution in wild peas (Pisum L.) Shatskaya N.V., Bogdanova V.S., Kosterin O.E., Vasiliev G.V. Diversity, 2023, vol. 14, 256 |

| Results of odonatological studies in southern Primorye, Russia, in 2011-2020 Onishko V.V., Kosterin O.E., Voinov I.O. International Dragonfly Fund Report, 2023, vol. 177, pp. 1-59 |

|

| Natural range, habitats and populations of wild peas

(Pisum L.) Kosterin O.E. Genetic Resources and Crop Evolution, 2023 |

|

| The use of the primary structure of the ITS1-ITS2 region for species identification in some submerged aquatic macrophytes of the genus Stuckenia Mglinets A.V., Kosterin O.E. Vavilov journal of genetics and breeding, 2023, Vol. 27, Issue 2, p. 153-161 |

|

| Odonata of Aldan Ulus of Yakutia (East Siberia, Russia):

20 years later Kosterin O.E. International Dragonfly Fund Report, 2023, Vol. 179, pp. 1-34 |

|

| Reconsideration of the three Odonata taxa described by A.N. Bartenev from the same place in West Caucasus. Odonatologica Kosterin O.E. ODONATOLOGICA, 2023, Vol. 52, Iss. 1/2 p. 89-126 |

|

| Early summer aspect of butterflies (Lepidoptera: Papilionoidea) of Republic of Khakassia as examined in 2000, with some additional data Kosterin O.E. Амурский зоологический журнал, 2023, Vol. 15, Issue 2, p. 325-334 |

|

| Cases of paternal inheritance and recombination of mitochondrial DNA in peas (Pisum L.) Bulgakova (Bogdanova) V.S., Shatskaya N.V., Kosterin O.E., Vasiliev G.V. EUPHYTICA, 2023, Vol. 219, article 74 |

|

| Molecular phylogeny of Holarctic Aeshnidae with a focus on the West Palaearctic and some remarks on Its genera

worldwide (Aeshnidae, Odonata) Schneider Thomas, Vierstraete Andy, Kosterin Oleg E., Ikemeyer Dietmar, Hu Fang-Shuo, Snegovaya Nataly, Dumont Henri J. Diversity, 2023, vol. 15, 950 |

|

| Nomenclatural reconsideration of the genera Aeschnophlebia Selys, 1883 and Planaeschna McLachlan, 1896 (Odonata, Aeshnidae) Kosterin O.E. ZOOTAXA, 2023, Vol. 5353, Issue 5, P. 495-500 |

|

| Single syntypes of Somatochlora exuberata Bartenev, 1910 (Odonata: Corduliidae), discovered in both the Milwaukee Public Museum and the University of Michigan Museum of Zoology, U.S.A., with designation of the lectotype. Vogt T.E., Kosterin O.E., Colby J. ZOOTAXA, 2023, Vol. 5380, Issue 6, P. 577-586 |

|

| 2022 | Стрекозы (Odonata) кластера «Дельта Самура» национального парка «Самурский» Ильина Е.В., Онишко В.В., Костерин О.Э. Труды Государственного природного заповедника "Дагестанский", 2022, Т. 18. С. 31-50 |

| Ischnura elegans malikovae subspecies nova (Odonata, Coenagrionidae) from the Far East of Russia, with discussion of other possible subspecies Onishko V.V., Kosterin O.E. ZOOTAXA, 2022, Vol. 5120. Issue 4. P. 573-585 |

|

| Genotyping-by-sequencing analysis shows that Siberian lindens are nested within Tilia cordata Mill. Shekhovtsov S.V., Shekhovtsova I.N., Kosterin O.E. Diversity, 2022, 2022, 14, 256 |

|

| Aeshna soneharai Asahina, 1988, stat. rev., bona species – an overlooked member of European fauna? (Odonata: Aeshnidae) Onishko V.V., Kosterin O.E., Blinov A.G., Sukhikh I.S., Ogunleye A.T., Schröter A. ODONATOLOGICA, 2022, Vol. 5, No. 1-2, p. 111-145 |

|

| Identification of the gene coding for seed cotyledon albumin SCA in the pea (Pisum L.) genome Mglinets A.V., Bogdanova V.S., Kosterin O.E. Vavilov journal of genetics and breeding, 2022, Vol. 26, Issue 4, p. 359-364 |

|

| Estimating range disjunction time of the Palaearctic Admirals (Limenitis L.) with COI and histone H1 genes Solovyev V.I., Dubatolov V.V., Vavilova V.Y., Kosterin O.E. ORG DIVERS EVOL, 2022 |

|

| Дневные бабочки (Lepidoptera, Papilionoidea) Камчатки в природе Горбунов П.Ю., Костерин О.Э. Амурский зоологический журнал, 2022, т. 14, № 3, приложение, с. 1-190 |

|

| An annotated checklist of the butterflies (Lepidoptera: Papilionoidea) of Cambodia Chartier G., Kosterin O.E. Cambodian Journal of Natural History, 2022, vol. 2022, no. 2, pp. 99–126 |

|

| 2021 | Discordant evolution of organellar genomes in peas (Pisum L.) Bogdanova V.S., Shatskaya N.V., Mglinets a.v., Kosterin O.E., Vasiliev G.V. MOL PHYLOGENET EVOL, 2021, Vol. 160, 107136 |

| Находка вольфии бескорневой Wolffia arrhiza (L.) Horckel ex Wimm. в Новосибирской области (Западная Сибирь) – первая в Азиатской России Киприянова Л.М., Прийдак Н.В., Костерин О.Э. Российский Журнал Биологических Инвазий, 2021, т. 2021, № 2, с. 56-62 |

|

| Reciprocal compatibility within the genus Pisum L. as studied in F1 hybrids: 4. Crosses within P. sativum L. subsp. elatius (Bieb.) Aschers. et Graebn. Kosterin O.E., Bogdanova V.S. Genetic Resources and Crop Evolution, 2021, Vol. 68. No. 6. P. 2565-2590 |

|

| Comment (Case 3767) – Support for the proposed conservation of the specific name Papilio phoebus Fabricius, 1793 (currently Parnassius phoebus) because

of prevailing usage Kosterin O.E. Bulletin of Zoological Nomenclature, 2021, Vol. 78, p. 133-134 |

|

| Burmagomphus williamsoni eddiei subsp. nov. (Odonata, Gomphidae) from northern Cambodia Kosterin O.E. International Dragonfly Fund Report, 2021, Vol. 161, P. 1-15 |

|

| Two newly recorded dragonfly species (Odonata:

Libellulidae) for the Novosibirsaya Oblast of Russia Kosterin O.E., Onishko V.V. Евразиатский энтомологический журнал, 2021, Vol. 20, No. 4., P. 221-228 |

|

| Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm. Record in Novosibirsk Region

(Western Siberia)—The First in Asian Russia Kipriyanova L.M., Priidak N.V., Kosterin O.E. Russian Journal of Biological Invasions, 2021, Vol. 12, No. 3, pp. 277–282 |

|

| Anax nigrofasciatus Oguma, 1915 (Odonata, Aeschnidae): A new addition to the fauna of Russia. Onishko V.V., Kosterin O.E., Emelyanov E.G. Амурский зоологический журнал, 2021, vol. 13, no. 4, pp. 516–519 |

|

| 2020 | Genetic and molecular basis of nuclear-plastid incompatibilities Bogdanova V.S. Plants, 2020, vol. 9, paper 23 |

| Wild pea (Pisum sativum L. subsp. elatius (Bieb.) Aschers. et Graebn. s.l.) at the periphery of its range: Zagros Mountains Kosterin O.E., Bogdanova V.S., Mglinets A.V. Vavilov journal of genetics and breeding, 2020, Vol. 24, Issue 1, p. 60-68 |

|

| Reciprocal compatibility within the genus Pisum L. as studied in F1 hybrids. 3. Crosses involving P. abyssinicum

A. Br. Kosterin O.E., Bogdanova V.S. Genetic Resources and Crop Evolution, 2020, Vol. 67, Issue 4, p. 967-983 |

|

| A misleading representation of the Asian distribution of a most intriguing dragonfly, Somatochlora sahlbergi Trybom, 1889: a critique of Kohli et al. (2018) Oleg E. Kosterin ODONATOLOGICA, 2020, Vol. 49. Issue 1/2. P. 51-56 |

|

| Occasional photographic records of butterflies (Lepidoptera, Papilionoidea) in Cambodia. 3. Pursat, Siem Reap, Preah Vihear and Stung Treng Provinces in western, north-western and northern Cambodia Kosterin O.E. Acta Biologica Sibirica, 2020, Vol. 6, p. 293-338 |

|

| First data on Odonata of Prey Long forest in Cambodian Lowland Kosterin O.E. International Dragonfly Fund Report, 2020, Vol. 154. P. 1-28 |

|

| Odonata of the great Lake Tonle Sap of Cambodia, as examined in 2017-2019 Kosterin O.E. International Dragonfly Fund Report, 2020, Vol. 154. P. 29-98 |

|

| Odonata of Phnom Kulen Mts, Cambodia: a preliminary checklist Kosterin O.E., Smith E. International Dragonfly Fund Report, 2020, Vol. 154. P. 99-184 |

|

| Miscellaneous faunal data on Odonata of Cambodia Kosterin O.E. International Dragonfly Fund Report, 2020, Vol. 154. P. 185-224 |

|

| "Flora of Russia" on iNaturalist: a dataset Seregin A.P., Bochkov D.A., Shner J.V., Garin E.V., Pospelov I.N., Prokhorov V.E., Golyakov P.V., Mayorov S.R., Svirin S.A., Khimin A.N., Gorbunova M.S., Kashirina E.S., Kuryakova O.P., Bolshakov B.V., Ebel A.L., Khapugin A.A., Mallaliev M.M., Mirvoda S.V., Lednev S.A., Nesterkova D.V., Zelenova N.P., Nesterova S.A., Zelenkova V.N., Vinogradov G.M., Biryukova O.V., Verkhozina A.V., Zyrianov A.P., Gerasimov S.V., Murtazaliev R.A., Basov Y.M., Marchenkova K.Yu., Vladimirov D.R., Safina D.B., Dudov S.V., Degtyarev N.I., Tretyakova D.V., Chimitov D.G., Sklyar E.A., Kandaurova A.N., Bogdanovich S.A., Dubynin A.V., Chernyagina O.A., Lebedev A.V., Knyazev M.S., Mitjushina I.Yu., Filippova N.V., Dudova K.V., Kuzmin I.V., Svetasheva T.Yu., Zakharov V.P., Travkin V.P., Magazov Y.O., Teploukhov V.Yu., Efremov A.N., Deineko O.V., Stepanov V.V., Popov E.S., Kuzmenckin D.V., Strus T.L., Zarubo T.V., Romanov K.V., Ebel A.L., Tishin D.V., Arkhipov V.Yu., Korotkov V.N., Kutueva S.B., Gostev V.V., Krivosheev M.M., Gamova N.S., Belova V.A., Kosterin O.E., Prokopenko S.V., Sultanov R.R., Kobuzeva I.A., Dorofeev N.V., Yakovlev A.A., Danilevsky Y.V., Zolotukhina I.B., Yumagulov D.A., Glazunov V.A., Bakutov V.A., Danilin A.V., Pavlov I.V., Pushay E.S., Tikhonova E.V., Samodurov K.V., Epikhin D.V., Silaeva T.B., Pyak A.I., Fedorova Y.A., Samarin E.S., Shilov D.S., Borodulina V.P., Kropocheva E.V., Kosenkov G.L., Bury U.V., Mitroshenkova A.E., Karpenko T.A., Osmanov R.M., Kozlova M.V., Gavrilova T.M., Senator S.A., Khomutovskiy M.I., Borovichev E.A., Filippov I.V., Ponomarenko S.V., Shumikhina E.A., Lyskov D.F., Belyakov E.A., Kozhin M.N., Poryadin L.S., Leostrin A.V. Biodiversity Data Journal, 2020, vol. 8, e59249 |

|

| Выявление геномного состава аллополиплоидных видов рода Elymus (Poaceae: Triticeae) Азиатской России с помощью CAPS-анализа Агафонов А.В., Шабанова (Кобозева) Е.В., Асбаганов С.В., Мглинец А.В., Богданова В.С. Vavilov journal of genetics and breeding, 2020, Т. 24, вып. 2, с. 115-120 |

|

| 2019 | Reciprocal compatibility within the genus Pisum L. as studied in F1 hybrids: 2. Crosses involving P. fulvum Sibth. et Smith. Kosterin O.E., Bogdanova V.S., Galieva E.R. Genetic Resources and Crop Evolution, 2019, Vol. 66. No. 2. P. 383-399 |

| Euphaea cyanopogon sp. nov. from the Cardamom ecoregion in Cambodia and Vietnam (Odonata: Euphaeidae) Hamalainen M., Kosterin O.E., Kompier T. ZOOTAXA, 2019, Vol. 4555, Issue 1, p. 28-44 |

|

| Taxonomical notes on Indolestes (Lestidae, Zygoptera). 3. Male and clarified type locality of Indolestes anomalus Fraser, 1946 Kosterin O.E., Garrison R., Kompier T., Farrell D. ZOOTAXA, 2019, Vol. 4555, Issue 1, p. 67-78 |

|

| Occasional photographic records of butterflies (Lepidoptera, Papilionoidea) in Cambodia. 1. The coastal Cardamom foothills (SW Cambodia), 2010-2018 Kosterin O.E. Acta Biologica Sibirica, 2019, Vol. 5, Issue 1, p. 84-105 |

|

| Update of 2017-2018 to Odonata of Kampong Saom Peninsula, Cambodia Kosterin O.E. International Dragonfly Fund Report, 2019, Vol. 129, p. 1-24 |

|

| Check-list of Odonata of the Russian Federation Malikova E.I., Kosterin O.E. ODONATOLOGICA, 2019, Vol. 48. Issue 1/2. P. 49-78 |

|

| On Odonata of Phnom Tumpor (Cambodia) in the late dry season (March 2019) Kosterin O.E. International Dragonfly Fund Report, 2019, Vol. 132, p. 1-26 |

|

| New synonyms and a new subspecies of Macrogomphus Selys, 1858 (Odonata: Gomphidae) from continental south-east Asia Kosterin O.E. ZOOTAXA, 2019, Vol. 4615. Issue 1. P. 057-090 |

|

| The first record of Libellula depressa Linnaeus, 1758 (Odonata: Libellulidae) in Siberia, Russia Kosterin O.E., Gribkov A.V. Acta Biologica Sibirica, 2019, Vol. 5, No. 2, p. 30-32 |

|

| Amendments and updates to F.C. Fraser’s key to Indian Lestes spp. (Odonata: Lestidae) to resolve confusion of L. patricia Fraser, 1924 and L. nigriceps Fraser, 1924, with notes on L. nodalis Selys 1891 and L. garoensis Lahiri, 1987 Kosterin O.E. ZOOTAXA, 2019, Vol. 4671. Issue 2. P. 297-300 |

|

| Odonatological results of a trip across the southern Far East of Russia in the first half of July 2014 Kosterin O.E. International Dragonfly Fund Report, 2019, Vol. 136. P. 1-65 |

|

| Новые находки редких сосудистых растений в Новосибирске Костерин О.Э., Прийдак Н.В., Отмахов Ю.С., Шауло Д.Н. Acta Biologica Sibirica, 2019, Т. 5, вып. 3, с. 146-154 |

|

| Description of a female and variation of Microgomphus alani Kosterin, 2016 (Odonata: Gomphidae) in Cambodia, with a note on sexual dimorphism in Microgomphus spp. / Kosterin O.E. ZOOTAXA, 2019, Vol. 4701. Issue 3. P. 276-290 |

|

| Occasional photographic records of butterflies (Lepidoptera, Papilionoidea) in Cambodia. 2. Ratanakiri and Mondulkiri Provinces of Eastern Cambodia, 2013-2018 Kosterin O.E. Acta Biologica Sibirica, 2019, Vol. 5, Issue 4, p. 21-37 |

|

| The plastid and mitochondrial genomes of Vavilovia formosa (Stev.) Fed. and the phylogeny of related legume genera Shatskaya N.V., Bogdanova V.S., Kosterin O.E., Vasiliev G.V., Kimeklis A.K., Andronov E.E., Provorov E.A. Vavilov journal of genetics and breeding, 2019, Vol. 23. No. 8. P. 972-980 |

|

| 2018 | Too pervert: an attempt of an interfamiliar homosexual copulation wheel in damselflies Kosterin O.E. Agrion, 2018, Vol. 22. No. 1. P. 52-53 |

| Anormogomphus kiritshenkoi Bartenev, 1913 (Odonata: Gomphidae): a literature review of the variable spelling of the species epithet, choice of the correct spelling and notes on the type locality of the species Schorr M., Kosterin O.E., Borisov S.N., Marinov M. ZOOTAXA, 2018, Vol. 4370. Issue 4. P. 439-445 |

|

| Update to the knowledge of Odonata of Tuva and southern Krasnoyarskiy Kray, Siberia, Russia Kosterin O.E., Zaika V.V. International Dragonfly Fund Report, 2018, Vol. 113, p. 1-28 |

|

| Odonata observed in Central Zagros, Iran, in late May 2017 Kosterin O.E., Ahmadi A. International Dragonfly Fund Report, 2018, Vol. 117, p. 1-65 |

|

| Mattigomphus gen. nov., a new gomphid genus from Indochina region, separated from Anisogomphus (Odonata: Gomphidae) Karube H., Kosterin O.E. Tombo, 2018, Vol. 60. P. 61-65 |

|

| Amphicnemis valentini sp. nov. from the Cardamom ecoregion in Cambodia and Vietnam (Odonata: Coenagrionidae) Kosterin O.E., Kompier T. ZOOTAXA, 2018, Vol. 4429. No. 2. P. 281-294 |

|

| New records and migration strategy of Anax ephippiger (Burmeister, 1839) (Odonata, Aeshnidae) in the territory of Russian Federation Kosterin O.E., Borisov S.N. Евразиатский энтомологический журнал, 2018, Т. 17. Вып. 1. С. 73-79 |

|

| Дневные чешуекрылые (Lepidoptera, Diurna) Новосибирской области. 5. Новые данные и общее обсуждение Ивонин В.В., Костерин О.Э., Николаев С.Л., Юдина М.А. Евразиатский энтомологический журнал, 2018, Т. 17. Вып. 1. С. 25-52 |

|

| Spring aspect of Odonata of the Abrau Peninsula, the Black Sea coast of the West Caucasus, as observed in May 2018 Kosterin O.E. International Dragonfly Fund Report, 2018, Vol. 120. P. 1-13 |

|

| Macromidia genialis buusraaensis subspecies nova (Odonata, Synthemisidae s.l.) from eastern Cambodia Kosterin O.E. International Dragonfly Fund Report, 2018, Vol. 121. P. 1-26 |

|

| More Odonata found at the Cardamonean foothills in Koh Kong Province of Cambodia in 2014-2018 Kosterin O.E., Chartier G. International Dragonfly Fund Report, 2018, Vol. 123, p. 1-21 |

|

| Obscuring the routes: confused data cannot reveal phylogeography of pea crop wild relartives (refutation to ‘Genomic diversity and macroecology of the crop wild relatives of domesticated pea’ by Smykal et al. 2017) Kosterin O.E., Bogdanova V.S. Acta Biologica Sibirica, 2018, Vol. 4. Issue 3. P. 66-68 |

|

| Cryptic divergences in the genus Pisum L. (peas), as revealed by phylogenetic analysis of plastid genomes Bogdanova V.S., Mglinets A.V., Shatskaya N.V., Kosterin O.E., Solovyev V.I., Vasiliev G.V. MOL PHYLOGENET EVOL, 2018, Vol. 129. P. 280-290 |

|

| Rediscovery of Lestes nigriceps Fraser, 1924 (Odonata:

Lestidae) in eastern Cambodia Kosterin O.E. ZOOTAXA, 2018, Vol. 4526. No. 4. P. 561-575. |

|

| 2017 | Molecular diversity of Wolbachia in Lepidoptera: prevalent allelic content and high recombination of MLST genes Ilinsky Y., Kosterin O.E. MOL PHYLOGENET EVOL, 2017, Vol. 109. P. 164-179 |

| Update of 2014 and 2016 to Odonata found at the marshy coast of SW Cambodia including three species added for the country. Kosterin O.E., Chartier G. International Dragonfly Fund Report, 2017, Vol. 101, P. 1-26 |

|

| A short survey of Odonata in Stung Treng Province in northern Cambodia in mid-summer 2016 Kosterin O.E. International Dragonfly Fund Report, 2017, Vol. 105, P. 1-40 |

|

| A stonefly species extinct in Europe (Taeniopteryx araneoides Klapalek, 1902, Taeniopterygidae, Plecoptera) is thriving in the Irtysh River in West Siberia and North Kazakhstan Kosterin O.E., Akimbekova N., Dubatolov V.V., Sivec I. ZOOTAXA, 2017, Vol. 4247. Issue 2. P. 141-148 |

|

| Горох абиссинский (Pisum schaeferi Kosterin nom. nov. pro Pisum abyssinicum A. Br.) – проблематичный таксон Костерин О.Э. Vavilov journal of genetics and breeding, 2017, Т. 21, вып. 2., с. 158-169 |

|

| Calopteryx virgo feminalis subsp. nov., a long known under the same name but hitherto formally nameless subspecies from the Caucasian Black Sea coast Kosterin O.E. International Dragonfly Fund Report, 2017, Vol. 107. P. 45-57 |

|

| Odonata found in mid-summer 2015 and 2016 at the north-westernmost Black Sea Coast of the Caucasus, with the first record of Cordulegaster picta Selys, 1854 in Russian Federation Kosterin O.E., Solovyev V.I. International Dragonfly Fund Report, 2017, Vol. 107. P. 1-43 |

|

| Note on Orthetrum melania (Anisoptera: Libellulidae) from Kunashir Island with a reference to its subspecific status Sasamoto A., Futahashi R., Kosterin O.E., Malikova E.I. Tombo, 2017, Vol. 59. P. 74-76 |

|

| Refinement of the collection of wild peas (Pisum L.) and search for the area of pea domestication with a deletion in the plastidic psbA-trnH spacer Zaytseva O.O., Bogdanova V.S., Mglinets A.V., Kosterin O.E. Genetic Resources and Crop Evolution, 2017, Vol. 64. Issue 6. P. 1417-1430 |

|

| Coeliccia rolandorum sp. nov. from eastern Cambodia and southern Vietnam, the eastern relative of C. kazukoae Asahina, 1984 (Odonata: Platycnemididae) Kosterin O.E., Kompier T. ZOOTAXA, 2017, Vol. 4341 (4), p. 509-527 |

|

| On three cultivated subspecies of pea (Pisum sativum L.) Kosterin O.E. Vavilov journal of genetics and breeding, 2017, Vol. 21, Issue 6, p. 694-700 |

|

| Update to Odonata of the Black Sea coast of the western Caucasus, Russia Kosterin O.E. International Dragonfly Fund Report, 2017, Vol. 110. P. 1-23 |

|

| New records of long-legged flies (Diptera, Dolichopodidae) from Novosibirsk Region of Russia Grichanov I.Ya., Kosterin O.E., Ahmadi A. Acta Biologica Sibirica, 2017, Vol. 3, No. 4, pp. 23-30 |

|

| New records of long-legged flies (Diptera, Dolichopodidae) from Central and North-Eastern Iran Grichanov I.Ya., Ahmadi A., Kosterin O.E. Acta Biologica Sibirica, 2017, Vol. 3, No. 4, pp. 99-112 |

|

| Abyssnian pea (Lathyrus schaeferi Kosterin pro Pisum abyssinicum A. Br.) – a problematic taxon O.E. Kosterin Acta Biologica Sibirica, 2017, Vol. 3, No. 3, pp. 97-110 |

|

| 2016 | Symbiotic Fixation of Atmospheric Nitrogen in Legumes as a Genetic and Selection Trait Сидорова Клавдия Кузьминична, Гляненко Маргарита Николаевна, Мищенко Татьяна Михайловна, Власова Елена Юрьевна, Шумный Владимир Константинович Russian Journal of Genetics: Applied Research, 2016, Vol. 6, No. 1, pp. 26–33. |

| Asiagomphus reinhardti sp. nov. (Odonata, Gomphidae) from eastern Cambodia and southern Laos Kosterin O.E., Yokoi N. ZOOTAXA, 2016, Vol. 4103, Issue 1, P. 35-42 |

|

| Microgomphus alani (Odonata, Gomphidae) sp. nov. from Cambodia Kosterin O.E. ZOOTAXA, 2016, Vol. 4114, Issue 3, P. 341-350 |

|

| New status for Fraser’s forgotten Aciagrion approximans krishna, stat. nov. (Odonata: Zygoptera: Coenagrionidae) from the Western Ghats of India. Joshi S., Kosterin O.E., Kunte K. INT J ODONATOL, 2016, Vol 19. No. 1-2. P. 41-51 |

|

| Дневные чешуекрылые (Lepidoptera, Diurna) Новосибирской области. 4. Nymphalidae, Satyrinae. Ивонин В.В., Костерин О.Э., Николаев С.Л. Евразиатский энтомологический журнал, 2016, Т. 15, вып. 2., С. 143-158 |

|

| Reconsideration of the genera Merogomphus Martin, 1904, and Anisogomphus Selys, 1857, including erection of a new genus, with a new species and discussion of additional specimens from Cambodia Kosterin O.E. ZOOTAXA, 2016, Vol. 4171. Issue 1. P. 051-076 |

|

| Coeliccia poungyi dasha subsp. nov. (Odonata, Platycnemididae, Calicnemiinae) from eastern Cambodia Kosterin O.E. International Dragonfly Fund Report, 2016, Vol. 97. P. 1-16 |

|

| A survey of Odonata of Mondulkiri, the elevated eastern province of Cambodia, for ten days in June 2014 Kosterin O.E. International Dragonfly Fund Report, 2016, Vol. 98, P. 1-85 |

|

| Under the reign of the Pea King (Pisum sativum L.): the difficult fate of the first genetical object O. E. Kosterin Russian Journal of Genetics: Applied Research, 2016, Vol. 6, Issue 1, pp. 13-26 |

|

| Prospects of the Use of Wild Relatives for Pea Breeding O. E. Kosterin Russian Journal of Genetics: Applied Research, 2016, Vol. 19, No. 2, pp. 154-164 |

|

| 2015 | Taxonomical notes on Indolestes Fraser, 1922 (Lestidae, Zygoptera). 1. Indolestes gracilis expressior ssp. nov. from eastern Cambodia Kosterin O.E. International Dragonfly Fund Report, 2015, Vol. 81, p. 1-11 |

| Taxonomical notes on Indolestes Fraser, 1922 (Lestidae, Zygoptera). 2. Indolestes birmanus (Selys, 1891) is bona species. Kosterin O.E., Poggi R. International Dragonfly Fund Report, 2015, Vol. 81, P. 13-20 |

|

| Two new subspecies of Hemicordulia tenera Lieftinck, 1930 (Corduliidae) from Cambodia and Thailand Kosterin O.E., Karube H., Futahashi R. International Dragonfly Fund Report, 2015, Vol. 82, P. 1-19 |

|

| При царе горохе (Pisum sativum L.): непростая судьба первого генетического объекта Костерин О.Э. Vavilov journal of genetics and breeding, 2015, Т. 19, № 1, С. 13-26 |

|

| Risiophlebia guentheri sp. nov. (Odonata, Libellulidae) from southeastern Indochina Kosterin O.E. ZOOTAXA, 2015, Vol. 3964, Issue 1, p. 138-145 |

|

| Taxonomic and faunal notes on Macromia Rambur, 1842 from Cambodia (Odonata: Macromiidae) Kosterin O.E. ODONATOLOGICA, 2015, Vol. 44, p. 117-151 |

|

| Range of a Palearctic uraniid moth Eversmannia exornata (Lepidoptera: Uraniidae: Epipleminae) was split in the Holocene, as evaluated using histone H1 and COI genes with reference to the Beringian disjunction in the genus Oreta (Lepidoptera: Drepanidae). Solovyev V.I., Bogdanova V.S., Dubatolov V.V., Kosterin O.E. ORG DIVERS EVOL, 2015, Vol. 15. No. 2. P. 285-300. DOI: 10.1007/s13127-014-0195-1 |

|

| Genetic integrity of four species of Leptidea (Pieridae, Lepidoptera) as sampled in sympatry in West Siberia Solovyev V.I., Ilinsky Y., Kosterin O.E. COMP CYTOGENET, 2015, Vol. 19. Issue 3. P. 299-324 |

|

| Перспективы использования диких сородичей в селекции гороха (Pisum sativum L.) Костерин О.Э. Vavilov journal of genetics and breeding, 2015, Т. 19, № 2, С. 154-164 |

|

| Onychargia priydak sp. nov. (Odonata, Platycnemididae) from eastern Cambodia Kosterin O.E. INT J ODONATOL, 2015, Vol. 18, No. 2, P. 157-168 http://dx.doi.org/10.1080/13887890.2015.1030786 |

|

| New species and records of Burmagomphus Williamson, 1907 (Odonata, Gomphidae) from China Zhang H.-m., Kosterin O.E., Cai C.-h. ZOOTAXA, 2015, Vol. 3999. Issue 1. P. 62-78 |

|

| Is Triodia nubifer (Lepidoptera, Hepialidae) the only pre- or intergacial relic species of Lepidoptera in the Altai-Sayan Mountain System? Dubatolov V.V., Kosterin O.E. Евразиатский энтомологический журнал, 2015, Т. 14, № 2, С. 134-138 |

|

| Prodasineura hoffmanni sp. nov. (Odonata, Platycnemididae, Disparoneurinae) from eastern Cambodia Kosterin O.E. ZOOTAXA, 2015, Vol. 4027, Issue 4, P. 565-577 |

|

| Ischnura foylei sp. nov. (Odonata, Coenagrionidae) from the highlands of Sumatra Kosterin O.E. ZOOTAXA, 2015, Volume 4032, Issue 4, P. 179-189 |

|

| On the Odonata of North Kazakhstan Province. I. First data on Petropavlovsk Kosterin O.E. International Dragonfly Fund Report, 2015, Vol. 86. P. 1-26 |

|

| Odonata registered on a short excursion to Kyshtovka District, Novosibirsk Province Kosterin O.E. International Dragonfly Fund Report, 2015, Vo. 86, P. 29-46 |

|

| Dry season Odonata of the Cardamonean coast (Cambodia and Thailand) revisited Kosterin O.E. International Dragonfly Fund Report, 2015, Vol. 89, P. 1-36 |

|

| Symbiotic nitrogen fixation in legumes as a genetic and selection trait Сидорова К.К., Гляненко М.Н., Мищенко Т.М., Власова Е.Ю., Шумный В.К. Vavilov journal of genetics and breeding, 2015, 19(1):50-57. DOI 10.18699/VJ15.005 |

|

| Reciprocal compatibility within the genus Pisum L. as studied in F1 hybrids: 1. Crosses involving P. sativum L. subsp. sativum. Kosterin O.E., Bogdanova V.S. Genetic Resources and Crop Evolution, 2015, Vol. 62. No. 5. P. 691-709. DOI 10.1007/s10722-014-0189z |

|

| Divergence and population traits in evolution of the genus Pisum L. as reconstructed using genes of two histone H1 subtypes showing different phylogenetic resolution Olga O. Zaytseva, Konstantin V. Gunbin, Anatoliy V. Mglinets, Oleg E. Kosterin GENE, 2015, Vol. 556. P. 235-244. doi: 10.1016/j.gene.2014.11.062. |

|

| Nuclear-cytoplasmic conflict in pea (Pisum sativum L.) is associated with nuclear and plastidic candidate genes encoding Acetyl-CoA carboxylase subunits Bogdanova V.S., Zaytseva O.O., Mglinets A.V., Shatskaya N.V., Kosterin O.E., Vasiliev G.V. PloS One, 2015, 10(3): e0119835. |

|

| 2014 | Сравнительное изучение первичной структуры фрагмента гена LEA у Pinus sibirica Du Tour и Pinus pumila (Pallas) Regel. Мглинец, А. В. Соколов, В. А. Петрова, Е. А. Горошкевич,С. Н. RUSS J GENET+, 2014, т. 50, №2, С.167-171 |

| Генетический потенциал местных эндемичных форм гороха Pisum Sativum L. по признакам азотфиксации и продуктивности К. К. Сидорова, В. К. Шумный, М. Н. Гляненко, Е. Ю. Власова, Т. М. Мищенко RUSS J GENET+, 2014, Т. 50, № 1, С. 35-43 |

|

| Симбиотические мутанты гороха (Pisum sativum L.) – важный генетический источник для селекции на повышение азотфиксации Сидорова К.К., Шумный В.К. Doklady Akademii Nauk, 2014, №5, Т.454, С. 612-614 |

|

| Study of Nodulation and Nitrogen Fixation in Introduced Cultivars and Candidate Lines of Pea (Pisum sativum L.) Grown at Two Nitrogenous Nutrition Levels L. V. Omel’yanuk, K. K. Sidorova, V. K. Shumny Russian Journal of Genetics: Applied Research, 2014, № 1, v. 4, p. 19-22 |

|

| Symbiotic Mutants of Pea (Pisum sativum L.), an Important Genetic Source for Selection for Increased Nitrogen Fixation K. K. Sidorova, V. K. Shumnyi Doklady Akademii Nauk, 2014, № 5, v. 454, p. 612-614 |

|

| Odonata of the sourth-west and north-east of Cambodia as studied in early rainy season of 2013 Oleg E. Kosterin International Dragonfly Fund Report, 2014, Vol. 67, pp. 1-94 |

|

| Notes on infraspecific variation of some Gomphidae (Odonata) species in Cambodia Oleg. E. Kosterin International Dragonfly Fund Report, 2014, Vol. 68, pp. 1-16 |

|

| Efficiently of hand pollination in different pea (Pisum) species and subspecies Oleg E. Kosterin, Vera S. Bogdanova INDIAN J GENET PL BR, 2014, Vol. 74, pp. 50-55 |

|

| Two more Odonata species recorded from Cambodia Kosterin O.E., Chartier G. Cambodian Journal of Natural History, 2014, Vol. 2014, pp. 8-11 |

|

| Wild peas vary in their cross‑compatibility with cultivated pea (Pisum sativum subsp. sativum L.) depending on alleles of a nuclear–cytoplasmic incompatibility locus Bogdanova V.S., Kosterin O.E., Yadrikhinskiy A.K. THEOR APPL GENET, 2014, Vol. 127, Issue 5, pp. 1163-1172 |

|

| Стадия развития цветка, оптимальная для искусственного опыления, варьирует в роде Горох (Pisum L.) Костерин О.Э., Богданова В.С. Vavilov journal of genetics and breeding, 2014, Т. 18, № 3, с. 478-485 |

|

| Odonata briefly observed on the islands of Bali and Lombok, Lesser Sundas, Indonesia, in the late February 2014 Kosterin O.E. International Dragonfly Fund Report, 2014, Vol. 74, pp. 1-48 |

|

| Neotype of Pseudagrion approximans Selys, 1876 designated to resolve a nomenclatorial confusion in the genus Aciagion Selys, 1891 (Odonata: Coenagrionidae) Kosterin OE, Constant J, Wilson KDP INT J ODONATOL, 2014, Vol. 17. Iss. 2-3, Vol. 161-172 |

|

| The lost ancestor or the broad bean (Vicia faba L.) and the origin of plant cultivation in the Near East. Kosterin O.E. Vavilov journal of genetics and breeding, 2014, Т. 18. № 4-1. С. 831-840 |

|

| On the fauna of Odonata of Chukotka and other northern regions of the Holarctic Borisov S.N., Kosterin O.E. Евразиатский энтомологический журнал, 2014, Т. 13. № 4. С. 315-320 |

|

| Dragonflies and damselflies (Odonata) of north-eastern Kazakhstan Borisov S.N., Kosterin O.E. Евразиатский энтомологический журнал, 2014, Т. 13. № 4. С. 339-345 |

|

| 2013 | Brief Odonata survey in North Ethiopia during heavy rainy season of 2012 Kosterin O.E. International Dragonfly Fund Report, 2013, Vol. 56, p. 1-54 |

| Дневные чешуекрылые (Lepidoptera, Diurna) Новосибирской области. 3. Nymphalidae (без Satyrinae). Ивонин В.В., Костерин О.Э., Николаев С.Л. Евразиатский энтомологический журнал, 2013, Т. 12, вып. 2, С. 177-199 |

|

| Description date of Somatochlora exuberata Bartenev, Leucorrhinia intermedia Bartenev and Sympetrum vulgatum grandis Bartenev, the fate of A.N. Bartenev’s type specimens and designation of the lectotype of L. intermedia (Anisoptera: Corduliidae, Libellulidae) Medvedev A.F., Kosterin O.E. , Malikova E.I., Schneider W. ODONATOLOGICA, 2013, Vol. 42, pp. 211-228 |

|

| Изучение симбиотических признаков – нодуляции и азотфиксации – у районированных сортов и перспективных линий гороха (Pisum Sativum L.) при выращивании растений на двух фонах питания азотом Л.В. Омельянюк, К.К. Сидорова, В.К. Шумный Vavilov journal of genetics and breeding, 2013, Т. 17, № 3, С. 202-207 |

|

| Somatochlora arctica (Zett.) seems to migrate to escape wildfires (Anisoptera: Corduliidae) Kosterin O.E. Notulae odonatologicae, 2013, Vol. 8, No. 2, p. 35-36 |

|

| Obituary. Anatoly Yuryevich Haritonov Popova. O.N., S.N. Borisov, O.E. Kosterin, B. Kiauta ODONATOLOGICA, 2013, Vol. 42, No. 4, pp. 409-425 |

|

| 2012 | New provincial records of Odonata from Thailand mostly based on photographs. Day L., Farrell D., Guenther A., Hamalainen M., Klimsa E., Korshunov A., Kosterin O., Makbun N., Pelegrin A., Roeder U. , Ruangrong R. , Vikhrev N. Agrion, 2012, Vol. 16, pp. 16-24 |

| Odonata of the Cambodian coastal regions in late rainy season of 2011. O.E. Kosterin International Dragonfly Fund Report, 2012, Vol. 45, p. 1-102 |

|

| Inheritance and genetic mapping of two nuclear genes involved in nuclear-cytoplasmic incompatibility in peas (Pisum sativum L.). Bogdanova VS, Galieva ER, Yadrikhinskiy AK, Kosterin OE THEOR APPL GENET, 2012, Vol. 124, pp. 1503-1512 |

|

| Phylogenetic reconstruction at the species and intraspecies levels in the genus Pisum (L.) (peas) using a histone H1 gene Olga O. Zaytseva, Vera S. Bogdanova, Oleg E. Kosterin GENE, 2012, Vol. 504, Iss. 2, pp. 192-202 |

|

| A rapid survey of Odonata on Bokor Plateau, Preah Monivong National Park, Cambodia. Kosterin O.E. Cambodian Journal of Natural History, 2012, Vol. 2012, pp. 75-86 |

|

| Селекция кормового гороха (Pisum sativum L) на повышение азотфиксации с использованием симбиотических мутантов К.К.Сидорова, А.В.Гончарова, П.Л.Гончаров, В.К.Шумный Сельскохозяйственная биология, 2012, №1, С. 105-109 |

|

| Polymorphism in a histone H1 subtype with a short N-terminal domain in three legume species (Fabaceae, Fabaeae). Kosterin O.E., V.S. Bogdanova, A.A. Kechin, O.O. Zaytseva, A.K. Yadrikhinskiy MOL BIOL REP, 2012, Vol. 39, pp. 10681-10695. |

|

| Burmagomphus asahinai sp. nov., a new species from Cambodia and Thailand, with a description of the male of B. gratiosus Chaoi, 1954. Kosterin O.E., N. Makbun, P. Dawwrueng INT J ODONATOL, 2012, Vol. 15, P. 275-292 |

|

| Изучение нодуляции и азотфиксации у разных однолетних видов и сортов чины, род lathyrus К.К.Сидорова, Г.Д.Левко, В.К.Шумный Vavilov journal of genetics and breeding, 2012, 4/2, 16, 887-893 |

|

| Изучение контроля формирования симбиоза у разных симбиотических мутантов гороха (pisum sativum l.) С использованием вегетативных прививок Е.Ю. Власова, К.К. Сидорова, М.Н. Гляненко, Т.М. Мищенко Vavilov journal of genetics and breeding, 2012, 4/2, 16, 879-886 |

|

| New records of Odonata from Cambodia, based mostly on photographs Kosterin O.E., G. Chartier, J. Holden, F.S. Mey Cambodian Journal of Natural History, 2012, Vol. 2012, p. 150-163 |

|

| 2011 | Symbiogenetics and Breeding of a Macrosymbiont for Increased Nitrogen Fixation Capacity with Special Reference to the Pea (Pisum sativum L.) K.K.Sidorova, V.K.Shumny, E.Yu.Vlasova, M.N.Glyanenko, T.M.Mishchenko, G.G.Maystrenko Russian Journal of Genetics: Applied Research, 2011, Vol. 1, No. 1, pp. 73–87 |

| Дневные чешуекрылые (Lepidoptera, Diurna) Новосибирской области. 2. Lycaenidae. Ивонин В.В., Костерин О.Э., Николаев С.Л. Евразиатский энтомологический журнал, 2011, Т. 10, вып. 2., С. 217-242 |

|

| Интересные находки стрекоз на оз. Ишколь в северо-восточных предгорьях Кузнецкого Алатау. Костерин О.Э., Скалон Н.В., Скалон Т.Н. Амурский зоологический журнал, 2011, Т. 3, вып. 2, С. 124-127 |

|

| Odonata of the Cambodian coastal regions revisited: beginning of dry season 2010 Kosterin, O. E. International Dragonfly Fund Report, 2011, Vol. 40, pp. 1-108 |

|

| Фауна стрекоз (Odonata) Тувы Костерин О.Э., Заика В.В. Амурский зоологический журнал, 2011, Т. 3, вып. 3, С. 210-245 |

|

| More Odonata records from Thailand Kosterin, O., N. Vikhrev, V. Zinchenko, A. Korshunov Agrion, 2011, Vol. 15, pp. 12-16 |

|

| Some photographic records of Odonata in Cambodia Kosterin, O.E., J. Holden International Dragonfly Fund Report, 2011, Vol. 42, pp. 1-6 |

|

| Ядерно-цитоплазматический конфликт при скрещивании подвидов гороха контролируется аллелями ядерного гена третьей группы сцепления. Ядрихинский А.К., Богданова В.С. Doklady Akademii Nauk, 2011, Т. 441, N. 3, с. 426–429 |

|

| Use of Supernodulating Mutants in Pea Breeding Сидорова Pisum Genetics, 2011, V. 43., P. 17-19 |

|

| Разработка генетических и селекционных основ симбиотической азотфиксации К.К.Сидорова, М.Н.Гляненко, Т.М.Мищенко, Е.Ю.Власова, Г.Г.Майстренко Биологическое разнообразие: Генофонды и генетическое разнообразие. Материалы отчетной конференции, 2011, Москва, ИОГен, 2011, с. 139-140. |

|

| 2010 | Использование симбиотических мутантов гороха для повышения нодуляции и азотфиксации К. К. Сидорова, В. К. Шумный, А. В. Гончарова, П. Л. Гончаров Doklady Akademii Nauk, 2010, 3, 434, 427–429 |

| К фауне стрекоз (Odonata) Джунгарского Алатау Костерин О.Э., Борисов, С.Н. Евразиатский энтомологический журнал, 2010, Т. 9, с. 299-302 |

|

| Симбиогенетика и селекция макросимбионта на повышение азотфиксации на примере гороха (Pisum sativum L.) К.К.Сидорова, В.К.Шумный, Е.Ю.Власова, М.Н.Гляненко, Т.М.Мищенко, Г.Г.Майстренко Информационный вестник ВОГИС, 2010, 2, 14, 357-374 |

|

| New data on three molecular markers from different cellular genomes in Mediterranean accessions reveal new insights into phylogeography of Pisum sativum L. subsp. elatuis (Beib.) Schmahl Kosterin O.E., Zaytseva O.O., Bogdanova V.S. , Ambrose M. Genetic Resources and Crop Evolution, 2010, vol. 57, pp. 733-739. |

|

| Находка воловьего глаза Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) (Satyrinae, Lepidoptera) в Новосибирской области Рудько Г.К., Костерин О.Э. Алтайский зоологический журнал, 2010, Вып. 4., С. 31-32 |

|

| Phylogeny, phylogeography and genetic diversity of the Pisum genus Smy'kal P., Kenicer G., Flavell A.J., Corander J., Kosterin O., Redden R.J., Ford R., Coyne C.J., Maxted N., Ambrose M.J. and Ellis N.T.H. PLANT GENET RESOUR-C, 2010, Vol. 2010, pp. 1-15 |

|

| A glance at the Odonata of the Cambodian coastal regions: end of dry season in 2010 Kosterin O.E. International Dragonfly Fund Report, 2010, Vol. 29, pp. `-75 |

|

| Что такое перламутровка Матвеева (Clossiana matveevi P. Gorbunov et Korshunov, 1995)? Дубатолов В.В., О.Э. Костерин Амурский зоологический журнал, 2010, Т. 2, Вып. 2, С. 184-188 |

|

| Notes on the Odonata fauna of Kazakhstan, including the first record of Ischnura evansi Morton (Zygoptera: Coenagrionidae) Kosterin, O. E., P. G. Gorbunov Notulae odonatologicae, 2010, Vol. 7, pp. 45-48 |

|

| Biogeographical and ecological description of Odonata of eastern Vasyugan Plain, West Siberia, Russia Bernard, B., O. E. Kosterin ODONATOLOGICA, 2010, Vol. 39. pp. 1-28 |

|

| Odonata of Tuva, Russia Kosterin, O.E., Zaika V.V. INT J ODONATOL, 2010, Vol. 13, pp. 277-328 |

|

| Morphological and molecular relationship in Pisum L. Smykal, P., G. Kenicer, A.J. Flawell, O. Kosterin, N.T.H. Ellis, M.J. Ambrose Grain legumes, 2010, Vol. 52. pp. 22-23 |

|

| Mapping the st locus in respect to three molecular markers on Linkage Group III Bogdanova, V.S., A.K. Yadrikhinskiy Pisum Genetics, 2010, Vol. 42, pp. 41-42 |

|

| The first record of tetrasomy in pea (Pisum sativum L.) Kosterin, O. E., Galieva E. R., Bogdanova V. S. EUPHYTICA, 2010, vol. 166, pp. 109-121 |

|

| Генетический контроль формирования окраски корнеплода у кормовой свеклы Мглинец А. В., Осипова З. А. Информационный вестник ВОГИС, 2010, № 4, Т. 14, С. 720-728. |

|

| 2009 | Исследование доминантных симбиотических мутантов гороха Pisum sativum L К.К.Сидорова, В.К.Шумный, М.Н.Гляненко, Е.Ю.Власова, Т.М.Мищенко, И.А. Александрова RUSS J GENET+, 2009, 7, 45, 907-912 |

| Нарушения мейоза как проявление ядерно-цитоплазматической несовместимости при скрещивании подвидов посевного гороха Богданова В. С., Галиева Э. Р. RUSS J GENET+, 2009, т.45, с. 711-716 (в англ. версии Vol. 45, p. 623-627 |

|

| О чем писал Дарвин? Костерин О. Э., Колесникова Т. Д. Информационный вестник ВОГИС, 2009, Т. 13, с. 448-479 |

|

| Сезонная динамика азотфиксирующей активности и ультраструктуры корневых клубеньков растений семейства Elaeagnaceae Г.Г.Майстренко, Н.Я.Гордиенко, К.К.Сидорова Информационный вестник ВОГИС, 2009, 4, 13, 778-784 |

|

| Эволюционная дивергенция некоторых генов гамаграсса и кукурузы. Мглинец А. В., Тараканова Т. К. Doklady Akademii Nauk, 2009, № 6, Т. 426, С. 824-827. |

|

| Genetic analysis of nuclear-cytoplasmic incompatibility in pea associated with cytoplasm of an accession of wild subspecies Pisum sativum subsp. elatius (Bieb.) Schmahl Bogdanova V. S. , Galieva E. R., Kosterin O. E. THEOR APPL GENET, 2009, Vol. 118, pp. 801-809 |

|

| Odonata of Yakutia (Russia) with description of Calopteryx splendens njuja ssp. nov. (Zygoptera: Calopterygidae) Kosterin O.E., Sivtseva L.V. ODONATOLOGICA, 2009, Vol. 38, pp. 93-202 |

|

| Some new provincial records of Odonata made in Thailand in 2007-2009 and a new record for Vietnam Kosterin, O., N. Vikhrev Agrion, 2009, Vol. 13, pp. 75-79 |

|

| Odonata collection from the Bureinskii State Nature Reserve, Khabarovskii Krai, Russia Kosterin, O. E., I. I. Lyubechanskii Notulae odonatologicae, 2009, Vol. 7, pp. 25-27 |

|

| Дневные чешуекрылые (Lepidoptera, Diurna) Новосибирской области. 1. Hesperiidae, Papilionidae, Pieridae Ивонин В. В., Костерин О. Э., Николаев С. Л. Евразиатский энтомологический журнал, 2009, Т. 8, с. 85-104 |

|

| 2008 | Исследования естественной мутабильности мутантов растений на примере Pisum sativum L К.К.Сидорова Информационный вестник ВОГИС, 2008, 1/2, 12, 180-185 |

| Трисомики гороха (Pisum sativum L.) демонстрируют легкий ответ на отбор на повышение плодовитости Костерин ОЭ, Богданова ВС, Горель ФЛ, Бердников ВА. Doklady Akademii Nauk, 2008, Т. 423, С. 417-420 |

|

| Филогения представителей рода beta, основанная на изучении trnk (matk) интрона хлоропластов Мглинец А. В Doklady Akademii Nauk, 2008, № 4, Т. 420, С. 556–558 |

|

| Observations on the crepuscular flight in Aeshna viridis Eversman in Omsk Province, West Siberia (Anisoptera: Aeshnidae) Kosterin O. E. Notulae odonatologicae, 2008, Vol. 7, pp. 18-20 |

|

| Erebia kefersteinii (Satyridae, Lepidoptera) в среднегорье Западного Алтая и Кузнецкого Алатау Костерин О.Э. Алтайский зоологический журнал, 2008, Вып. 2, С. 95-97 |

|

| Распределение гнёзд хищных птиц на территории Новосибирского Академгородка и в его ближайших окрестностях, Россия Жимулев И. Ф., Н. Г. Ананько, О. В. Андреенков, О. Э. Костерин Пернатые хищники и их охрана, 2008, Вып. 11. С. 73-75 |

|

| Odonatological field notes of two January trips to south-eastern Thailand in 2005 and 2006. Kosterin, O. E., N. E. Vikhrev Malangpo, 2008, Vol. 22 – pp. 222-236 |

|

| Field notes of two hunters for Nechalennia speciosa in boggy Vasyugan Plain, West Siberia Bernard, R., O. Kosterin International Dragonfly Fund Report, 2008, Vol. 12, pp. 1-34 |

|

| Relationship of wild and cultivated forms of Pisum L. as inferred from an analysis of three markers, of the plastid, mitochondrial and nuclear genomes Kosterin O. E., Bogdanova V. S. Genetic Resources and Crop Evolution, 2008, Vol. 55, pp. 735-755 |

|

| Взаимодействие двух симбиотических генов nod3 и Nod5 в одном генотипе гороха Pisum sativum L Сидорова К.К., Шумный В.К., Власова Е.Ю., Гляненко М.Н., Мищенко Т.М. Doklady Akademii Nauk, 2008, № 4, Т. 419, С. 569-571. |

|

| 2007 | Наследование мутации ps у сахарной свеклы Мглинец А. В., Осипова З. А RUSS J GENET+, 2007, № 5, Т.V. 43, С. 647-652. |

| Некоторые аспекты катаболизма фенольных соединений у линий гороха с различной активностью симбиоза Новикова Т.И., Сидорова К.К. Сибирский экологический журнал, 2007, т. 3, с.495-498. |

|

| Новые находки дневных бабочек (Lepidoptera, Rhopalocera) в Омской и Томской областях Костерин О. Э., Князев С. А., Потейко А. А., Пономарев К. Б., Кошелева Т. Ф., Теплоухов В. Ю. Евразиатский энтомологический журнал, 2007, Т. 7, С. 473-482 |

|

| Inheritance of organelle DNA markers in a pea cross associated with nucleus-cytoplasm incompatibility Bogdanova V. S. THEOR APPL GENET, 2007, 114: 333-339 |

|

| Hybridization barrier between Pisum fulvum Sibth et Smith and P. sativum L. is partly due to nuclear-chloroplast incompatibility Bogdanova, V. S., O. E. Kosterin Pisum Genetics, 2007, Vol. 39, pp. 8-9 |

|

| Дарвинизм как частный случай "бритвы Оккама" Костерин О.Э. Философия науки, 2007, Вып. 4 (35), С. 73-103 |

|

| New data on butterfly fauna (Lepidoptera, Diurna) of the Katunskii mountain range (Central Altai). Kosterin O. E. Алтайский зоологический журнал, 2007, Вып. 1, С. 24-34 |

|

| Новые находки дневных бабочек (Lepidoptera: Hesperioidea et Papilionoidea) в республике Тыва (Тува). IV. Раннелетний аспект дневных бабочек охранной зоны кластера "Хан-Дээр" Государственного биосферного природного заповедника "Убсу-Нурская котловина" (Западный Саян). Костерин О.Э. Эверсманния. Энтомологические исследования в России и соседних регионах, 2007, Вып. 10, С. 50-58 |

|

| О встречах некоторых хищных птиц и сов в Новосибирском Академгородке и его окрестностях Жимулёв И. Ф., О. Э. Костерин, Т. Д. Колесникова, Н. Г. Ананько, Ф. И. Жимулев, Е. И. Жимулев Пернатые хищники и их охрана, 2007, Вып. 8, С. 69-74 |

|

| A mitochondrial DNA marker frequently found in wild peas Bogdanova, V. S., O. E. Kosterin Pisum Genetics, 2007, Vol. 38, pp. 1-2 |

|

| Phenotypic effect of substitution of allelic variants for a histone H1 subtype specific for growing tissues in the garden pea (Pisum sativum L.) VS Bogdanova, OE Kosterin, VA Berdnikov GENETICA, 2007, Vol. 130, pp. 61-72 |

|

| Природа Академгородка в исследованиях роли генов гистона H1 в макро- и микроэволюции. Костерин О.Э., Богданова В.С., Розов С.М. Природа Академгородка: 50 лет спустя. отв. ред. И.Ф. Жимулев; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т цитологии и генетики [и др.]. - Новосибирск: Издательство СО РАН, 2007. - 250 с., 2007 |

|

| The first record of Anax of the West Siberian Plain: A. p. parthenope Selys in Omsk (Anisoptera: Aeshnidae) Kosterin O. E. Notulae odonatologicae, 2007, 6: 112-115 |

|

| Азотный режим почв различных генотипов макросимбионта Назарюк В.М., Сидорова К.К., Шумный В.К., Калимуллина Ф.Р., Кленова М.И Почвоведение, 2007, № 2, с. 189-196 |

|

| Дарвинизм как частный случай "Бритвы Оккама" Костерин О. Э. Информационный вестник ВОГИС, 2007, Т. 11, С. 416-431 |

|

| 2006 | A collection of Odonata from the Argun' (Hailar) River basin in Transbaikalia, East Siberia, Russia Kosterin O. E., O. V. Korsun Notulae odonatologicae, 2006, Vol. 6, pp. 81-85 |

| Случай аномального наследования хлоропластов в скрещиваниях посевного гороха с участием одной из диких форм Богданова ВС, Костерин ОЭ. Doklady Akademii Nauk, 2006, Т. 406, С. 256-259 |

|

| Физиологические и агрохимические особенности разных симбиотических генотипов гороха (Pisum sativum L.) Назарюк В.М., Сидорова К.К., Шумный В.К., Калимуллина Ф.Р., Кленова М.И BIOL BULL+(RUS), 2006, 6, , 688-697 |

|

| Novel genes identified by manual annotation and microarray expression analysis in the pancreas Mazzarelli J.M., White P., Gorski R., Brestelli J., Pinney D.F., Arsenlis A., Katokhin A., Belova O., Bogdanova V., Elisafenko E., Gubina M., Nizolenko L., Perelman P., Puzakov M., Shilov A., Trifonoff V., Vorobjeva N., Kolchanov N., Kaestner K.H., Stoeck GENOMICS, 2006, V. 88, № 6, P. 752-761. |

|

| Odonata seen during three days in a populated lowland part of Cambodia Kosterin, O.R., Vikhrev N.E. Malangpo, 2006, Vol. 21, pp. 212-217 |

|

| Генетический контроль признака "красная пигментация листа" у сахарной свеклы Мглинец А. В., Осипова З. А. Информационный вестник ВОГИС, 2006, № 3, Т.10, С. 588-593 |

|

| Генетическое изучение новой окраски у свеклы Beta vulgaris L. Мглинец А.В., Осипова З.А. RUSS J GENET+, 2006, №7. Т. 42. С. 936-938 |

|

| Изучение морфологических и симбиотических признаков в динамике онтогенеза у суперклубенькового и гиперклубеньковых мутантов гороха Сидорова К.К., Шумный В.К., Власова Е.Ю., Гляненко М.Н., Мищенко Т.М., Гаева Т.А. RUSS J GENET+, 2006, 2, 42, 219-225 |

Монографии

Монографии

| 2022 | Data on dragonflies and damselflies (Odonata) of the Katon Karagai National Nature Park, Altai Mts, Kazakhstan Kosterin O.E. |

| Butterflies (Lepidoptera, Papilionoidea) of the Katon-Karagai National Nature Park, Kazakhstan Kosterin O.E., Gabdullina A.U., Zinchenko V.K., Knyazev S.A., Tshikolovets V. |

|

| Основы генетики: учебник. 2-е изд., перераб Костерин О.Э. |

|

| 2021 | Стрекозы России: Иллюстрированный атлас-определитель Онишко В.В., Костерин О.Э. |

| 2020 | Фауна стрекоз (Odonata) и дневных бабочек (Lepidoptera: Papilionoidea) Шлюзовского лесоболотного комплекса Костерин О.Э. |

| 2017 | Горох высокий Pisum elatius Bieb. 1808 [P. sativum L. subsp. elatius (M. Bieb.) Asch. et Graebn.] Литвинская С.А., Костерин О.Э. |

| 2016 | The Butterflies of Kazakhstan (Lepidoptera, Rhopalocera) Tshikolovets V., Kosterin O., Gorbunov P., Yakovlev R. |

| Основы генетики. Часть 2. Хромосомные перестройки, полиплоидия и анеуплоидия, мобильные генетические элементы и генетическая трансформация, генетика количественных признаков и популяционная генетика. Костерин О.Э. |

|

| 2015 | Основы генетики. Часть 1. Основные понятия, определение пола и смежные вопросы, генетическая рекомбинация Костерин О.Э. |

| 2013 | Новые данные о стрекозах (Odonata) академгородка и его окрестностей Костерин О.Э. |

| Заселение окрестностей Академгородка бобрами Костерин О.Э., Шнайдер Е.П., Андреенков О.В. |

|

| 2010 | О Вере Вениаминовне Хвостовой – с любовью,глубоким уважением и сердечной благодарностью Сидорова Клавдия Кузьминична |

| Окраски культурной свеклы. Мглинец А. В. |

|

| Ризомания у сахарной свеклы: изучение и методы создания устойчивых сортов. Мглинец А. В. |

|

| 2009 | The Butterflies of Altai, Sayans and Tuva Tshikolovets, V., R. Yakovlev, O. Kosterin |

| 2008 | Общая биология. Лекции для психологов. Костерин О.Э. |

| 2007 | The Butterflies (Hesperioidea and Papilionoidea) of North Asia (Asian part of Russia) in Nature. Vol. II. Gorbunov, P., Kosterin, O. |

| 2006 | Симбиотическая азотфиксация: генетические, селекционные и эколого-агрохимические аспекты Сидорова К.К., Шумный В.К., Назарюк В.М. |

Конференции

Конференции

| 2018 | The impact of rapid decrease of Aporia crataegi (Lepidoptera: Pieridae) population

size on Wolbachia infection rate. G. Yurlova, R. Bykov, M. Yudina, A. Tikhomirova, O. Kosterin, Yu. Ilinsky BGRS 2018 |

| 2017 | Оценка времени формирования разобщенных ареалов у палеарктических ленточников Limenitis (Lepidoptera: Nymphalidae) Соловьев В.И., Дубатолов В.В., Вавилова В.Ю., Костерин О.Э. Беляевские чтения : Международная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения академика АН СССР Д.К. Беляева |

| 2016 | МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДАТИРОВКА ДИЗЪЮНКЦИЙ АРЕАЛОВ НЕМОРАЛЬНЫХ ПАЛЕАРКТИЧЕСКИХ ЛЕНТОЧНИКОВ LIMENITIS (LEPIDOPTERA: NYMPHALIDAE) Соловьев Владимир Игоревич, Дубатолов Владимир Викторович, Костерин Олег Энгельсович VII МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ ГЕНЕТИКЕ "ГЕНОМИКА И БИОЛОГИЯ ЖИВЫХ СИСТЕМ" |

| 2015 | Молекулярная датировка дизъюнкций ареалов неморальных чешуекрылых Голарктики Соловьев Владимир Игоревич Дубатолов Владимир Викторович Костерин Олег Энгельсович Всероссийская конференция с международным участием «Биогеосистемная экология и эволюционная биогеография» |

| 2013 | Introgression lines of wild Pisum fulvum in cultivated pea (P. sativum) genetic background, as a tool to broaden genetic diversity Smykal P., Kosterin O. First Legume Society Conference 2013: A Legume Odyssey |

| Оценка времени дивергенции и популяционной динамики в роде Pisum L. при помощи генов гистона Н1. Зайцева О.О., Гунбин К.В., Костерин О.Э. Конференция ВОГиС «Проблемы генетики и селекции» |

|

| Изучение репродуктивной совместимости представителей рода горох (Pisum L.) в реципрокных скрещиваниях по диаллельной схеме. Костерин О.Э., Богданова В.С. Конференция ВОГиС «Проблемы генетики и селекции» |

|

| Материалы к изучению рдестов подрода Coleogeton (Potamogetonaceae) в Западной Сибири Л.М.Киприянова., А.С.Комков, А.В.Мглинец, Е.Н.Пивоварова. Интеграция ботанических исследований и образования: традиции и перспективы |

|

| Материалы к изучению рдестов подрода Coleogeton (Potamogetonaceae) в Западной Сибири Л.М.Киприянова., А.С.Комков, А.В.Мглинец, Е.Н.Пивоварова Интеграция ботанических исследований и образования: традиции и перспективы: Труды Международной научно-практической конференции, посвященной 125-летию кафедры ботаники (Томск, 12-15-ноября 2013 г.) |

|

| 2012 | Histone H1 subtype 5 and 7 genes differ in phylogenetic resolution in peas (Pisum L.). Zaytseva O.O., Kosterin O.E., Bogdanova V.S. 16th Evolutionary Biology Meeting at Marceilles |

| Симбиогенетика и селекция бобовых культур на примере гороха Pisum Sativum К.К.Сидорова, В.К.Шумный III Вавиловская международная конференция «Идеи Н.И.Вавилова в современном мире» |

|

| 2011 | The use of molecular markers for studing of interspecific hybridisation in Pinus sibirica Du Tour and Pinus pumila Pall. Regel. Anatoliy V. Mglinets, Victor A. Sokolov, Sergey N. Goroshkevich 4th conference on Breeding and Genetic Resources of Five-Needle Pines |

| 2010 | Phylogenetic relationships of wild and cultivated peas as inferred from His5 gene sequences Zaytseva OO, Kosterin OE, Bogdanova VS 14th Evolutionary Biology Meeting and Marseilles, |

| Siberian taxonomical problems concerning European odonate species Kosterin O.E. 1st European Congress on Odonatology, 2-5 July 2010, Vairao - Vila do Conde, Portugal, |

|

| Селекция гороха на повышение нодуляции и азотфиксации Сидорова К.К., Шумный В.К., Власова Е.Ю., Гляненко М.Н., Мищенко Т.М., Майстренко Г.Г. II международная научно-практическая конференция "Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур. Традиции и перспективы", Москва |

|

| Phylogeography of wild representatives of Pisum sativum L. Kosterin O.E., Bogdanova V.S., Zaytseva O.O. The International Conference Plant Genetics, genomics and Biotechnojgy |

|

| Symbiotic mutants in pea breeding to enhance nodulation and nitrogen fixation Sidorova, K.K., Shumny V.K., Goncharov P.L., Goncharova A.V. The International Conference Plant Genetics, genomics and Biotechnojgy, Novosibirsk, june 07-10, 2010 |

|

| Оценка времени дизъюнкции ареала Eversmannia exornata (Insecta: Lepidoptera) с использованием первичной структуры гена гистона H1 Соловьев В.И. XLVIII Международная научная студенческая конференция "Студент и научно- технический прогресс", г. Новосибирск, 10-14 апреля 2010 г. |

|

| Оценка времени дизъюнкции ареала Eversmannia exornata с использованием гена гистона Н1 Соловьев В.И., Костерин О.Э. IV Международная школа молодых ученых по молекулярной генетике "Геномика и биология клетки" |

|

| Search for molecular markers of apomixis in Zea mays × Tripsacum dactyloides L. 39-chromosome hybrids Mglinets A. V., Sokolov V. A The International Conference "Plant Genetics, Genomics, and Biotechnology" |

|

| Phylogenetic relaionships of wild and clutivated peas as inferred from His5 gene sequences Zaytseva, O.O., O.E. Kosterin, V.S. Bogdanova 2nd Moscow International Conference "Molecular Phylogenetics", (MolPhy-2) |

|

| Анализ филогенетических взаимоотношений в роде Pisum L. с использованием гена гистона H1 Зайцева О.О., Костерин О.Э., Богданова В.С Международная школа молодых ученых по молекулярной генетике "Геномика и биология клетки" |

|

| 2009 | Разработка генетических и селекционных основ симбиотической азотфиксации К.К.Сидорова, А.В.Гончарова, П.Л.Гончаров, В.К.Шумный 5-й съезд ВОГИС, посвященный 200-летию со дня рождения Чарльза Дарвина, Москва, 21-28 июня 2009 г. |

| Клональное микроразмножение редкого сибирского вида Gueldenstaedtia monophylla Fisch Г.Г.Майстренко, Т.И.Новикова, И.Ю.Селютина, К.К.Сидорова Международная научная конференция "Актуальные проблемы прикладной генетики, селекции и биотехнологии растений", Сборник научных трудов Никитского ботанического сада, г. Ялта, Украина |

|

| Анализ филогенетических отношений культурных и диких представителей рода горох (Pisum L.) на основании нуклеотидных последовательностей генов гистона Н1 Зайцева О. О., Костерин О. Э., Богданова В. С XII Всероссийская молодежная школа-конференция по актуальным проблемам химии и биологии |

|

| 2008 | Разработка нового направления в селекции бобовых культур на повышение биологической фиксации азота К.К.Сидорова, В.К.Шумный, Т.М.Мищенко, Е.Ю.Власова, М.Н.Гляненко II международная научно-практическая конференция "Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур. Традиции и перспективы", Москва |

| Providing pea with a genetically empty extrachromosome and its perspectvies for selection O. E. Kosterin, E. R. Galieva, V. S. Bogdanova The Russian-French Conference "Problems and Prospects in Plant Biotechnology", October 21-24, 2008 |

|

| Генетические и селекционные аспекты бобово-ризобиального симбиоза К.К.Сидорова, В.К.Шумный Российско-Французская конференция "Проблемы и перспективы в биотехнологии растений", октябрь 21-24. 2008. Новосибирск |

|

| 2007 | Investigation of natural mutability in mutant plants: Pisum sativum L. as model K.K.Sidorova International Conference Dedicated to 90th Anniversary of Prof. Dmitry K. Belyaev 7 - 9 August 2007, Novosibirsk, Russia |

| Симбиотическая азотфиксация: генетические, селекционные и эколого-агрохимические аспекты К.К.Сидорова, В.К.Шумный, В.М.Назарюк VII Международный симпозиум "Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования", 2007, Москва |

Гранты

Гранты

| 2016 | Молекулярные датировки, динамика фрагментации ареалов и филогеография неморальных чешуекрылых в ходе Плиоцена –Голоцена в Палеарктике на примере родов Limenitis и Apatura. РФФИ, номер гранта 16-34-00845-мол_а |

| Филогеография Aegilops tauschii Coss РФФИ, номер гранта 16-04-00106 А |

|

| 2013 | Изучение морфологических, генетических и экологических особенностей подрода Coleogeton (Potamogetonaceae) РФФИ, номер гранта 13-04-02055 |

| Изучение морфологических, генетических и экологических особенностей рдестов подрода Coleogeton (Potamogetonaceae) РФФИ, номер гранта 13-04-02055 |

|

| «Создание и изучение коллекции морфологических и симбиотических мутантов гороха (Pisum sativum) и использование их в генетических и селекционных целях» Президиум РАН, номер гранта 30.30 |

|

| 2012 | Филогеография насекомых, птиц и млекопитающих Сибири и Дальнего Востока: история формирования фаун и современные эволюционные тенденции СОРАН, номер гранта 63 |

| 2009 | Раздел: 2.3 «Генофонды и генетическое разнообразие растений» 2. Название проекта. «Разработка генетических и селекционных основ симбиотической азотфиксации» Президиум РАН, номер гранта 23.27 |

Научное руководство

Научное руководство

| 2013 | Филогенетические взаимоотношения в роде Pisum L., реконструированные на основе генов гистона Н1 Зайцева Ольга Олеговна , 2013-03-27 |

| 2012 | Изменения количественных признаков стабильных трисомиков гороха вследствие химического мутагенеза и отбора на повышение плодовитости Ермолаев Василий Викторович , 2012-06-05 |

| 2010 | Датировка дизъюнкций ареалов чешуекрылых (Insecta: Lepidoptera) Голарктики с использованием первичной структуры гена гистона H1. Соловьев Владимир Игоревич , 2010-06-06 |

| Изучение ядерно-цитоплазматического конфликта в роде Pisum Ядрихинский Арсений Константинович , 2010-06-06 |

|

| 2008 | Анализ филогенетических отношений культурных и диких представителей рода горох (Pisum L.) на основани нуклеотидных последовательностей генов гистона Н1 Зайцева Ольга Олеговна , 2008-06-06 |

Учебные курсы

Учебные курсы

| 2009 | Генетика НГУ, Факультет Естественных Наук, кафедра Цитологии и генетики СО РАН. (В 2009-2011 гг. мной читалась только половина курса), семестров: 1 |

| 2006 | Общая биология НГУ, Факультет Психологии, кафедра Сравнительной психологии. Читается на 1 курсе в рамках регионального компонента программы., семестров: 1 |

| © 2010-2026 ИЦиГ СО РАН. Все права защищены. |